Build Your Body

Welche Übungen sind effektiv für den Muskelaufbau?

Um Muskeln optimal aufzubauen, ist es wichtig, die individuell richtigen Übungen auszuführen, denn nicht jede Übung bietet das gleiche Muskelaufbaupotenzial. Besonders wichtig sind zwei Aspekte: Die Range of Motion (ROM) und die Stabilität einer Übung. In der Ausgabe 4/2020 des FUNCTIONAL TRAINING MAGAZINs erklärt Personal Trainer und Mitgründer der Krafttrainings-App „Alpha Progression“ Benjamin Schnabel anhand konkreter Beispiele, mit welchen Kriterien du herausfinden kannst, welche Übungen effektiv für dich sind und welche nicht.

Grundvoraussetzung bei der Durchführung einer Übung ist selbstverständlich, dass sie ohne Schmerzen ausgeführt werden kann. Darüber hinaus sollte auch ausreichend Gewicht verwendet werden. Wenn man zum Beispiel 50 Liegestütze am Stück ohne große Anstrengung machen kann, dann ist das keine effektive Übung. Sicherlich kann man sich eine Gewichtsweste umhängen oder Gewichtsscheiben auf den Rücken legen lassen – sollte man aber trotz maximaler Last auf dem Rücken immer noch locker 30 Liegestütze schaffen, ist diese Übung aufgrund der mangelnden Anstrengung ineffektiv.

Neben der Anstrengung und der Fähigkeit, eine Übung verletzungsfrei auszuführen, sind zwei weitere Kriterien von besonderer Bedeutung, die über die Effektivität einer Übung bestimmen: die Range of Motion (ROM) und die Stabilität.

Range of Motion (ROM)

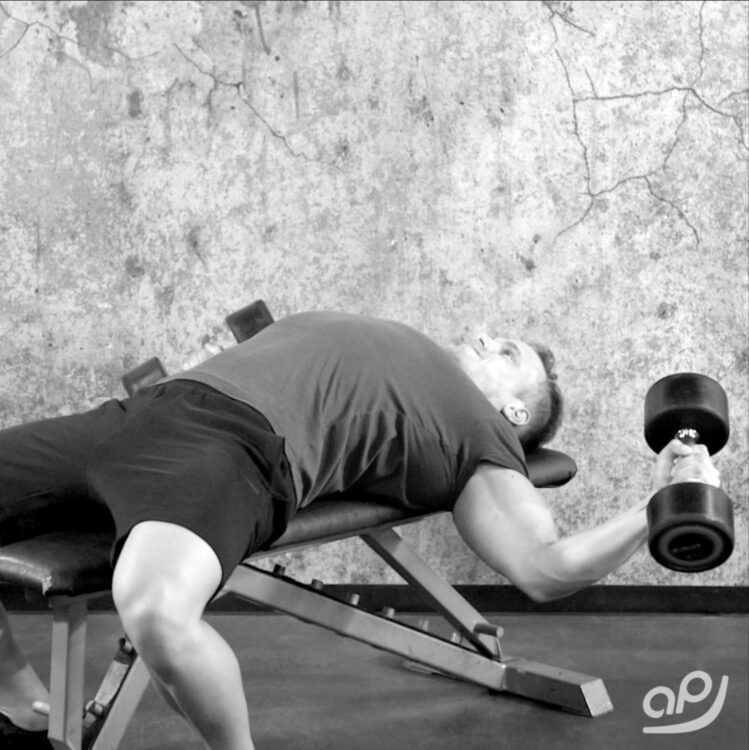

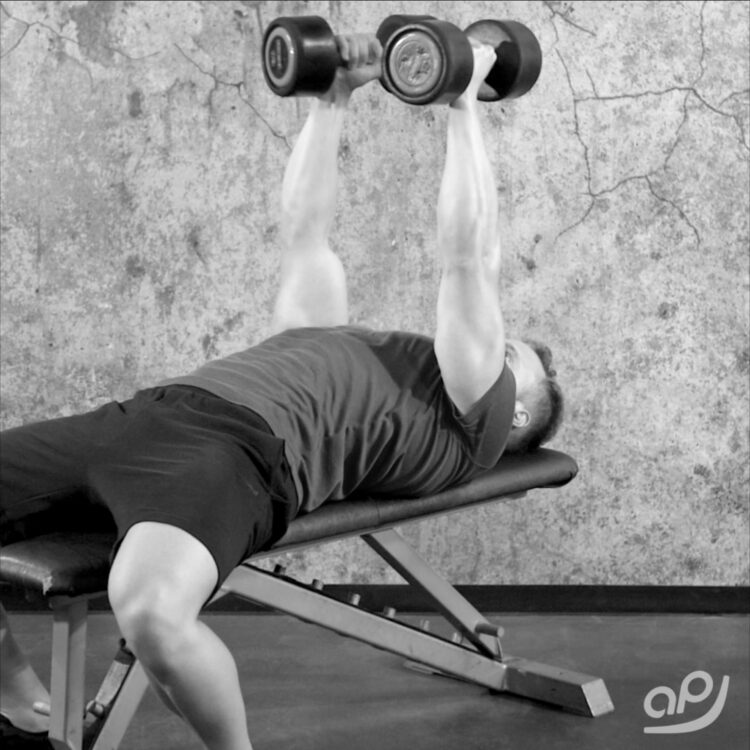

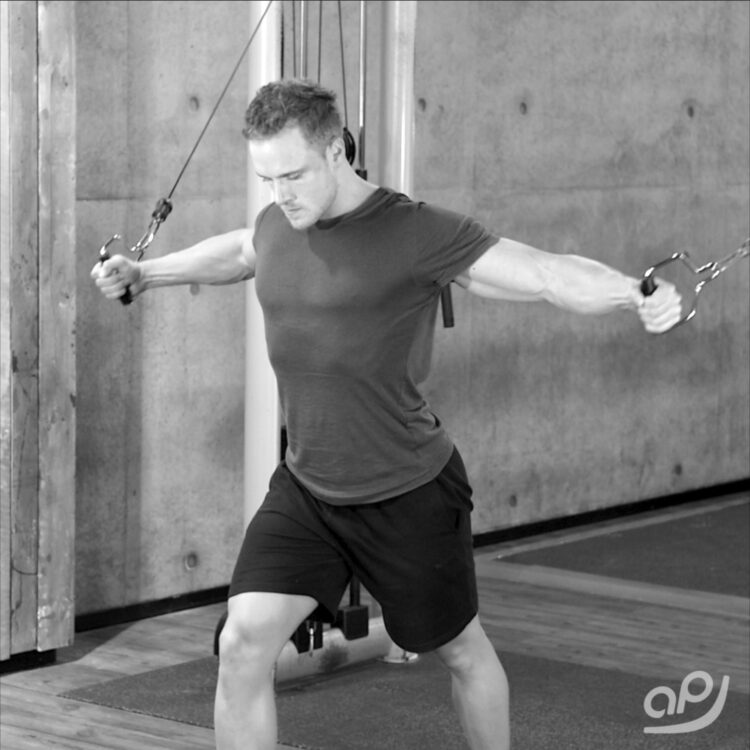

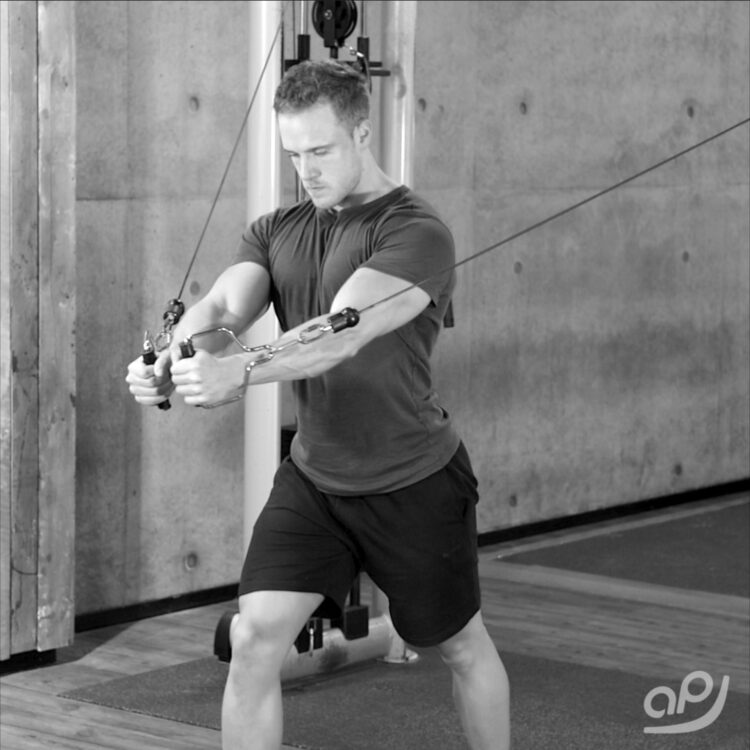

Die ROM beschreibt den Bewegungsumfang oder auch die Bewegungsamplitude einer Übung in Bezug auf den zu trainierenden Muskel bzw. das beanspruchte Gelenk. Für einen optimalen Muskelaufbau sollte der Zielmuskel in seiner vollen ROM stark beansprucht werden. Dabei ist nicht entscheidend, dass die volle ROM eines Muskels bei einer Übung lediglich genutzt wird – die Beanspruchung muss in allen Teilen der ROM möglichst hoch sein. Zum Beispiel wird bei der Übung „Fliegende mit Kurzhanteln“ die Brustmuskulatur zwar durch eine volle ROM geführt, die Beanspruchung der Brustmuskeln ist in der obersten Position aber nur minimal aufgrund des kurzen Hebels, denn die Hanteln werden in einer Linie über den Schultern gehalten. Im Gegensatz dazu wird bei der Übung „Fliegende am Kabelzug“ die Brustmuskulatur in allen Teilen ihrer ROM stark beansprucht, da der Zug des Kabels von der Seite und von hinten kommt.

Die Übung „Fliegende am Kabelzug“ ist in Bezug auf ihre ROM sehr effektiv für die Brustmuskulatur, wohingegen z. B. das „Negativbankdrücken“ mit Langhantel eine Übung mit einer sehr schlechten ROM ist. Die Brustmuskulatur wird unten im Stretch nicht ansatzweise beansprucht, da der Brustkorb die Bewegung limitiert und die Langhantel kaum nach unten geführt werden kann. Zudem wird die Brustmuskulatur auch nicht in der Endkontraktion beansprucht, da die Arme in der obersten Position nicht zusammengeführt werden können, wie z. B. bei „Fliegenden“.

Fliegende am Kabelzug

Eine weitere Übung mit einer ziemlich guten ROM ist der „Bulgarian Split Squat“ mit Kurzhanteln. Bei dieser Split-Squat-Variante ist der hintere Fuß erhöht, sodass man tiefer gehen kann, da das Knie des hinteren Beins nicht mehr auf den Boden kommt und die Bewegung in der untersten Position limitiert ist, wie es bei normalen Split Squats der Fall ist. So wird die Gesäßmuskulatur im Stretch stark beansprucht. Lediglich im oberen Teil der Bewegung ist die Beanspruchung der Gesäßmuskeln relativ gering.

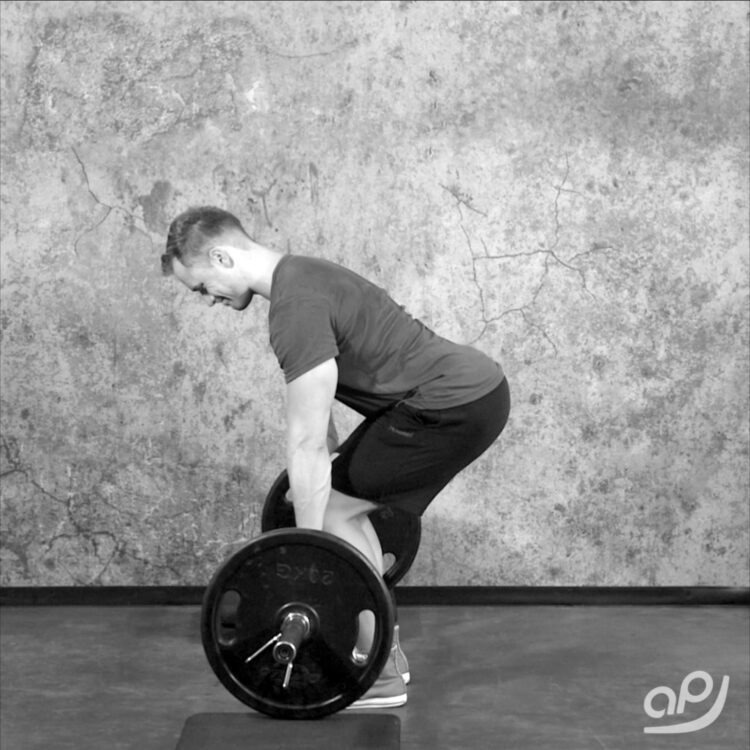

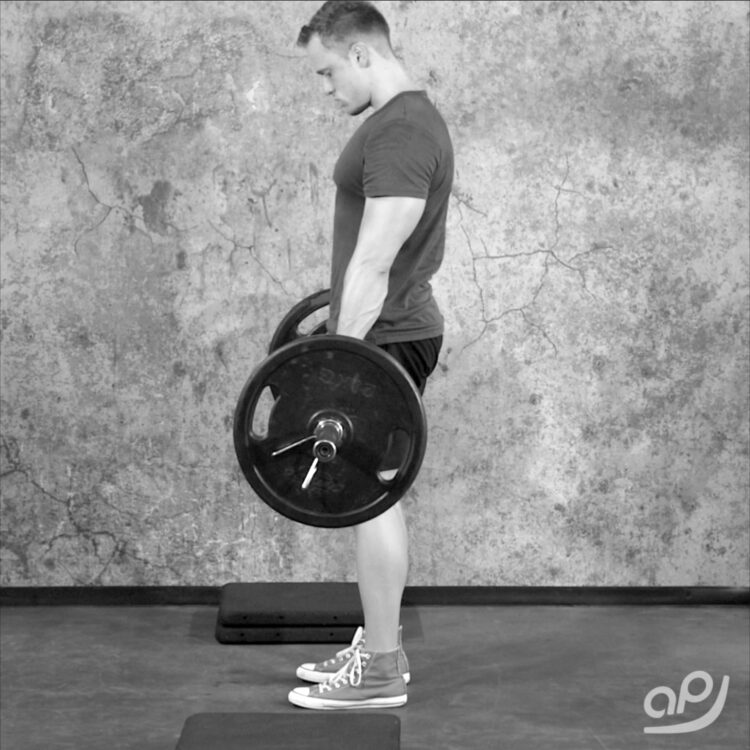

Eine Übung mit einer nur sehr geringen ROM für die Gesäßmuskulatur ist z. B. die „Block Pulls mit Langhantel“. Diese Übung ähnelt dem Kreuzheben. Die Langhantel ist jedoch durch Blöcke unter den Gewichtsscheiben erhöht. Daraus ergibt sich eine sehr kleine ROM: Die Gesäßmuskulatur wird weder im Stretch beansprucht, da die Langhantel nicht ausreichend weit nach unten geführt werden kann, noch wird sie in der obersten Position stark beansprucht, da der Hebel sehr klein ist.

Wenn man Übungen isoliert betrachtet, ist eine kleine ROM schlecht für einen optimalen Muskelaufbau. In Zusammenhang mit einem ganzen Trainingsplan kann eine kleine ROM bei einer Übung jedoch durch die ROM weiterer Übungen für dieselbe Zielmuskulatur ergänzt werden. Bei z. B. der Kniebeuge wird die Oberschenkelvorderseite zwar stark in der untersten, aber kaum in der obersten Position beansprucht. Wird jedoch auch noch das Beinstrecken ausgeführt, kann diese „Lücke“ in der ROM ausgeglichen werden. Beim Beinstrecken wird die Oberschenkelvorderseite in der untersten Position zwar gar nicht beansprucht, dafür ist die Beanspruchung in der obersten Position aber sehr hoch. Somit ist die Kombination aus Kniebeugen und Beinstrecken eine sehr effektive Übungskombination für die Oberschenkelvorderseite, obwohl die ROM der einzelnen Übungen jeweils nicht perfekt ist.

Stabilität

Ein weiteres sehr wichtiges Kriterium, mit dem die Effektivität einer Übung beurteilt werden kann, ist der Faktor Stabilität – die funktionelle Körperhaltung und die Kontrolle über grundlegende und funktionelle Bewegungsmuster. Dabei ist die primär beanspruchte Muskulatur die Zielmuskulatur und die sekundär beanspruchte Muskulatur die stabilisierende Muskulatur.

Um ein starkes Muskelaufbausignal zu setzen, muss der Muskel auch stark beansprucht werden. Eine Komponente, die das Ausmaß der Beanspruchung bestimmt, ist, wie anstrengend ein Trainingssatz für den Muskel ist. Je näher der Muskel ans Versagen gebracht wird, desto effektiver ist dieser Trainingssatz für diesen Muskel. Zwar scheint es für einen optimalen Muskelaufbau nicht notwendig zu sein, immer bis zum Muskelversagen zu trainieren, aber fest steht, dass ein Trainingssatz schon sehr anstrengend für die Zielmuskulatur sein muss. Es reicht auch nicht aus, wenn ein Trainingssatz zwar für den Körper als Ganzes anstrengend ist, dafür die Zielmuskulatur aber nicht stark beansprucht wird. Wenn du z. B. einen Trainingssatz mit 15 Wiederholungen beim Kreuzheben beenden musst, weil dein Herz-Kreislauf-System versagt, dann war dies zwar ein gutes Training für dein Herz-Kreislauf-System, nicht aber für deine Muskulatur. Ähnlich verhält es sich mit der Stabilität: Wenn du einen Trainingssatz beenden musst, weil deine stabilisierende Muskulatur versagt, dann war dies zwar ein gutes Training für die stabilisierende Muskulatur, nicht aber für die eigentliche Zielmuskulatur – außer es ist dein Hauptziel, die stabilisierende Muskulatur zu stärken.

„Trizeps-Kickbacks“ sind für viele eine ziemlich instabile Übung, die korrekt ausgeführt werden muss. Um den Trizeps einigermaßen gut zu beanspruchen, muss meist ein Gewicht gewählt werden, das so schwer ist, dass der stabilisierende Oberarm nach ein paar Wiederholungen nach unten sinkt. Die Übung muss somit beendet werden, da nicht die Zielmuskulatur (Trizeps), sondern die stabilisierende Muskulatur versagt. Ein Beispiel für eine stabile Trizepsübung ist das „Trizepsdrücken an der Maschine“. Dadurch, dass kaum stabilisiert werden muss, ist die stabilisierende Muskulatur auch nicht das Limit, sondern die Zielmuskulatur.

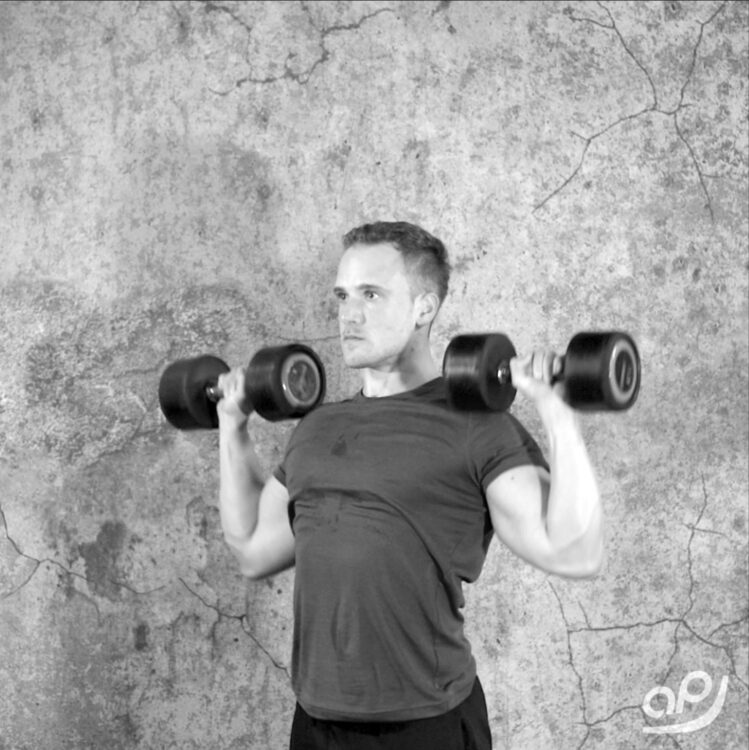

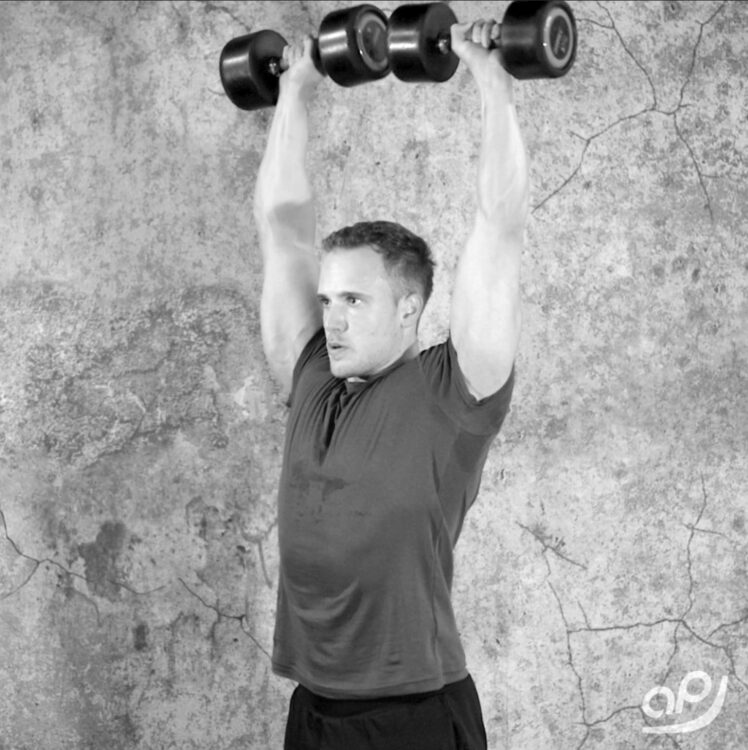

Ein Beispiel für eine sehr instabile Übung ist das „Schulterdrücken im Stehen mit Kurzhanteln“. Der ganze Körper – vor allem der Core – muss stabil gehalten werden, um nicht umzukippen. Oft muss ein Satz beendet werden, weil die stabilisierende Muskulatur (und der Fokus hierauf) nachgibt und nicht die Zielmuskulatur (vordere Schulter). Eine stabilere Übung für die vordere Schulter ist das „Schulterpressen an der Maschine“. Durch die geführte Bewegung, die im Sitzen ausgeführt wird, muss kaum stabilisiert werden und die Zielmuskulatur wird somit garantiert beansprucht.

Sehr instabile Übungen sind übrigens nicht nur ineffektiv in Bezug auf die Beanspruchung der Zielmuskulatur, sondern bergen auch ein höheres Verletzungsrisiko. Wenn dein Muskelaufbauplan sehr instabile Übungen enthält, dann führe sie wenigstens im höheren Wiederholungsbereich (z. B. 12–20) mit weniger Gewicht aus. Dadurch sinkt die Gefahr für Verletzungen – und sollte doch etwas passieren, ist das Ausmaß der Verletzung tendenziell geringer, da du ja weniger Gewicht verwendet hast.

Gerade bei der Beurteilung der Stabilität einer Übung könnte man meinen, dass Maschinen immer die bessere Wahl seien. Übungen an Maschinen sind schließlich immer stabiler als Freihantelübungen, da direkter am Zielmuskel trainiert werden kann. Ist es dann besser, wenn eine Maschine eine große Range of Motion hat? Das Problem an Maschinen ist, dass sie zu deiner individuellen Anatomie passen müssen. Wenn du trotz richtiger Ausführung und guten Warm-ups bei Kniebeugen an der Hackenschmidt-Maschine Knieschmerzen oder beim Schulterpressen an der Maschine Schulterschmerzen bekommst, dann sind das für dich keine guten Muskelaufbauübungen, obwohl sie eine hohe Range of Motion haben und sehr stabil sind. In dem Fall könnten die freien Kniebeugen und das Schulterdrücken mit Kurzhanteln besser für dich geeignet sein, da die Bewegungsrichtung dort nicht fixiert ist und die Gewichte so bewegt werden können, wie es für den passiven Bewegungsapparat am verträglichsten ist.

Fazit

Eine gute Muskelaufbauübung kann verletzungsfrei ausgeführt und individuell beladen werden. Darüber hinaus sollte sie eine angemessene ROM und Stabilität aufweisen. Eine Übung mit einer kleinen Range of Motion oder einer niedrigen Stabilität muss jedoch nicht unbedingt ineffektiv sein. Eine kleine ROM kann in Kombination mit weiteren Übungen mit ergänzender ROM für dieselbe Zielmuskulatur ausgeglichen werden. Eine instabile Übung sollte zur „Schadensbegrenzung“ im höheren Wiederholungsbereich mit weniger Gewicht ausgeführt werden. Übungen, die eine sehr kleine ROM haben oder sehr instabil sind, sind jedoch definitiv ineffektiv. Am ineffektivsten sind natürlich Übungen, die in beiden Kategorien versagen, wie z. B. halbe Kniebeugen auf dem BOSU-Ball. Bei dieser Übung ist die ROM sehr klein und die Übung sehr instabil. Im Gegensatz dazu sind die Kniebeugen an der Hackenschmidt-Maschine ein Beispiel für eine Übung, die eine ziemlich große ROM hat und auch maximal stabil ist.

Quellenverzeichnis:

• Karsten, B. et al. (2019). Impact of two high-volume set configuration workouts on resistance training outcomes in recreationally trained men. The Journal of Strength & Conditioning Research.

• Kohler, J. M., Flanagan, S. P. & William, W. C. (2014). Muscle activation patterns while lifting stable and unstable loads on stable and unstable surfaces. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(2): 313–321.

• McMahon, G. et al. (2014). Impact of range of motion during ecologically valid resistance training protocols on muscle size, subcutaneous fat, and strength. The Journal of Strength & Conditioning Research, 28(1):245–55.

• McMahon, G. et al. (2014). Muscular adaptations and insulin-like growth factor-I (IGF-I) responses to resistance training are stretch-mediated. Muscle & Nerve, 49(1):108–19.

• Schoenfeld, B. J. & Grgic, J. (2020). Effects of range of motion on muscle development during resistance training interventions: A systematic review. SAGE Open Medicine.

Benjamin Schnabel ist Personal Trainer und Mitgründer von Alpha Progression. Er betreut bereits seit etlichen Jahren Menschen, die optimal Muskeln aufbauen wollen. Seine Coachings basieren auf der Grundlage „das Beste aus Wissenschaft und Praxis“. In den letzten Jahren hat Benjamin mit seinem Studienfreund Marwin eine Krafttrainings-App entwickelt. www.alphaprogression.com/app

Der Mythos Ausdauer – Der Unterschied zwischen Ausdauer und Kondition

Together – Warum Kraft und Cardio keine Feinde sind

Functional Endurance – Optimales Ausdauertraining mit Köpfchen

Mix & Match – HIIT und HVT perfekt

Strength – Wie am besten trainieren: Generell oder spezifisch?

Neuroinflammation – Wenn das Gehrin entzündet ist

Der Powerpilz – Welchen Einfluss hat der Cordyceps auf die Leistungsfähigkeit?

Embodiment – Das Wechselspiel von Körper und Geist

Winterblues Goodbye! – Fünf

Biohacks für einen kerngesunden Winter …etc.